“Nuestra harina El Vaporcito siempre apoya la cultura, el deporte y el arte”.

Al finalizar la guerra, España era un país de pobreza y hambruna donde “no existía el futuro, solo la miseria”, como dijo el cantautor Carlos Cano.

Europa y el mundo democrático cerraron las puertas a la autarquía del régimen de Franco basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. El fracaso de este modelo obligó a la dictadura a cambiar de política.

En los años 50 se liberalizaron parcialmente los precios, el comercio y fue en 1952 cuando se puso fin al racionamiento de alimentos de primera necesidad; los españoles pudieron comprar libremente a partir de entonces alimentos esenciales como el pan o el aceite. Estas medidas propiciaron una cierta expansión económica.

También, la guerra fría y el posterior cambio en la política internacional norteamericana hicieron a favor del país. La visita del presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower a España el 21 de diciembre de 1959 fue un momento importante para el régimen de Franco, y consolidó su salida del ostracismo; todo un balón de oxígeno. Vinieron para España 1.500 millones de dólares a cambio de permitir a los americanos instalar las bases aéreas de Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz, y la base naval de Rota.

En las películas que propongo veremos estas dos realidades paralelas en las décadas de los años 50 y 60. La primera aborda cómo los jóvenes se buscaban la vida de las formas más diversas imaginables, pues había mucho desempleo y escasas opciones. Muchos soñaban con ser estrellas del fútbol o de los toros. O sencillamente trapicheando con bribonería y picaresca por el Rastro de Madrid. La segunda pone de manifiesto cómo, en los años sesenta, continuaban latentes y soterradas antiguas diferencias y enfrentamientos entre hermanos; ello en una época de mayor prosperidad.

Además, el segundo largometraje que comento, se inscribe en un contexto histórico específico, cuando llegan al poder de los tecnócratas del Opus Dei. Ocurría en 1962 y se produjo cierta liberalización del régimen franquista. El país conoció un periodo de expansión económica por el turismo y las divisas de la emigración.

De otro lado, el Estado intentó fomentar la creación artística para dar de España una imagen más moderna: los directores del llamado “Nuevo Cine Español” gozaron de una libertad limitada, pero mayor que en décadas anteriores. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, promulgaría una Ley de Prensa e Imprenta de 1966, con la que la censura se hizo más tolerante.

Me he referido a Carlos Saura en un capítulo anterior: Saura, In Memoriam. Y para ilustrar esta realidad de posguerra tardía he elegido dos de sus obras más importantes: Los golfos (1959), donde asoman la indigencia, la pillería o los pequeños hurtos, un antes y un después en el retrato de los jóvenes en el cine español; La caza (1966), una obra densa cargada de odio profundo entre unos personajes que, aparentemente, van a pasar el día cazando. Sobre ella dijo el gran Luis Buñuel: “La tengo por una de las más importantes del cine mundial de estos últimos años”.

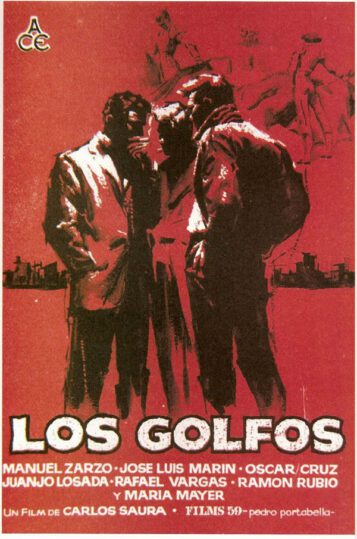

LOS GOLFOS (1959). Esta fue la primera película de Saura, rodada en tono cuasi documental en exteriores que reflejan el Madrid de la época: sus calles pobres, el mercado, autobuses de cuarta, una panorámica que hoy se antoja tercermundista. Todo con un claro corte social.

LOS GOLFOS (1959). Esta fue la primera película de Saura, rodada en tono cuasi documental en exteriores que reflejan el Madrid de la época: sus calles pobres, el mercado, autobuses de cuarta, una panorámica que hoy se antoja tercermundista. Todo con un claro corte social.

Saura entona su primer cántico fílmico (ópera prima) con solvencia, a pesar de los escasos recursos con los que contó. Técnicamente el filme no destaca, por tratarse de una obra iniciática. Pero la valentía de Saura y su equipo compensan estas deficiencias.

Desde la propia temática ya vemos la frescura de la obra, pues Saura hace un acertado registro de la vida cotidiana de un grupo de jóvenes llmados “golfos” (granujas, atrevidos y sin trabajo). Saura no estuvo sólo, Mario Camus y Daniel Sueiro, dos nombres ilustres de nuestro cine, le acompañaron en un guion construido de manera sencilla pero efectiva.

La cinta habla de unos muchachos de postguerra que roban y timan para promocionar a un amigo que tiene buenas trazas para el toreo. Relato de mera supervivencia, jóvenes que carecen de todo y tampoco tienen esperanzas de encontrar nada mejor en un mundo paupérrimo a todo nivel: político, social y económico.

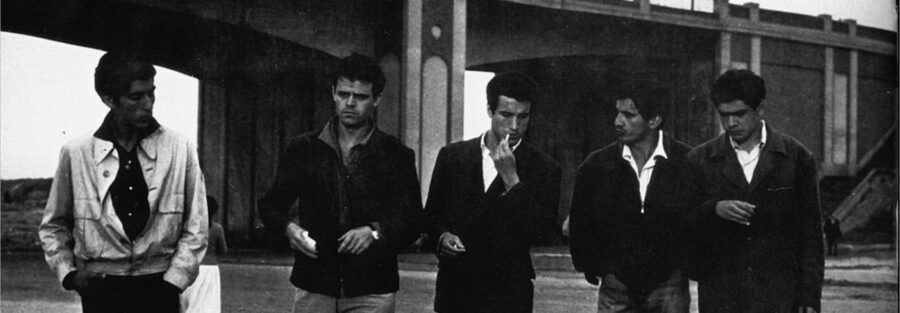

Los actores son aficionados, pero hacen un trabajo coral muy meritorio. Requirió que todo el equipo de rodaje estuviera junto a la gente del mercado de Legazpi y los barrios bajos de Madrid. El objetivo era obtener información fidedigna de sus costumbres y estilo de vida, lo que implicaba una voluntad antropológica próxima al “neorrealismo italiano”, pero sin moralina.

La película fue rodada en aquel Madrid de descampados, los bloques de los extrarradios y el trabajo duro de los descargadores en el mercado de Legazpi.

Esta película fue un anticipo de la afamada corriente que vendría en años posteriores, conocida como “cine Quinqui”, subgénero del que hablaré en una de estas entregas. Además, Saura y Camús conocían el mundo under ground del Madrid del rastro, de la picaresca, los sablazos, el trabajo duro, los recoge-colillas y todo un extenso manual de supervivencia en medio de la miseria y reciedumbre de un Madrid donde abundaban los bebedores, los pedigüeños y por supuesto, el mundo de los toros y de las Ventas.

Saura concluye con un cierre demoledor y triste. Las cosas no salen como querían los chicos y el filme termina de manera abierta pero tajante.

Interesante película cinta en la cual Saura no hace concesiones a la esperanza o la ternura, y mucho menos al humor; tan solo a una especie de respaldo pandillero que deviene obra dura, pero necesaria, para entender nuestro pasado.

Más extenso en la revista Encadenados.

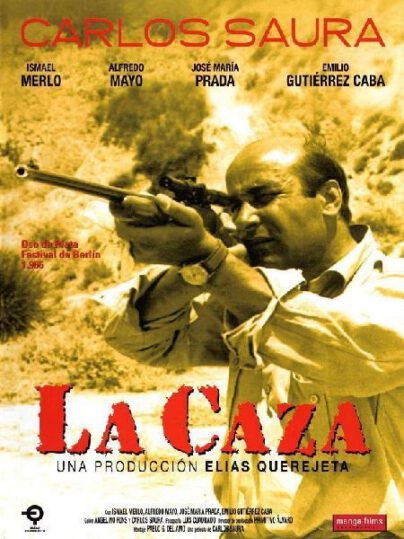

LA CAZA (1966). Dirigida por Carlos Saura y producida por Elías Querejeta, es la primera colaboración entre estos dos genios del cine español. Tercer largometraje de Saura, después de “Los golfos” (1959) y “Llanto por un bandido” (1963).

LA CAZA (1966). Dirigida por Carlos Saura y producida por Elías Querejeta, es la primera colaboración entre estos dos genios del cine español. Tercer largometraje de Saura, después de “Los golfos” (1959) y “Llanto por un bandido” (1963).

Narra el episodio de tres amigos y un joven que los acompaña, que van a cazar conejos a un coto que fue escenario de una batalla durante la Guerra Civil española. "A montones murieron aquí, y ahora sólo quedan los agujeros. Buen lugar para matar", dice uno de los personajes.

Cuatro amigos de mediana edad, José, Paco y Luís, acompañados del joven Enrique. Hombres que pasan por momentos difíciles en sus vidas privadas: separaciones, problemas con la bebida, dificultades económicas, etc.

Con el transcurrir de los minutos, el espectador contempla atónito y angustiado, cómo la supuesta tranquila jornada de caza se va convirtiendo en un encarnizado enfrentamiento entre los protagonistas. Toda la película destila inquietud y olor a “jarra pellejo”: violencia de postguerra con trágico final.

El encuadre es angustioso, de calor abrasador insoportable y sudor a raudales, de páramo, de jara y tomillo hasta en las narices, de pobres conejos aniquilados de forma brutal, como brutal es esa España de Saura son esos personajes duros y miserables.

Los diálogos concisos, la atmósfera irrespirable, con malos augurios, como la novela de ciencia ficción que lee uno de los protagonistas. Una España yerma, cainita, de envidia y cortas miras. A tiro limpio, como en un western, a bocajarro, como corresponde con el salvajismo y el drama universal de tres amigos unidos por profundos túneles de miedo e ira.

Suele decirse que esta película es una metáfora de la Guerra Civil, pero plantea muchos temas como lo hacen las grandes obras. Además de la guerra, trata sobre la incierta España del pelotazo, la tiranía sexual de un régimen melindroso, el compadreo o la difícil supervivencia de la amistad ante el paso del tiempo.

A lo largo del día que narra la historia, el cuarteto protagonista da rienda suelta a sus frustraciones, inseguridades y perversidades en el árido y arisco paisaje de Seseña (Toledo), dinámica de rencores cocinándose a fuego lento.

Brillante la dirección de un Saura inspirado y un excelente guion del propio Saura y Angelino Fons; gran fotografía de Luís Cuadrado (B&N) para esta historia gris; enormes interpretaciones de tres grandes de la época: Ismael Merlo, Alfredo Mayo y José María Prada, acompañados de forma excelente por un joven Emilio Gutiérrez Caba y otros secundarios que se lucen igualmente.

Música sucinta con ecos militares de Luís de Pablo y los movimientos de cámara, contribuyen a que el ritmo del filme evolucione de la calma chicha al estallido inesperado.

Estilísticamente la película fue innovadora, con la introducción de diálogos oníricos que rompía los usos narrativos convencionales, el uso de luz natural y la combinación de grandes planos generales, con primerísimos planos de las miradas de los protagonistas.

Esta película, de enorme fondo social e histórico, de la España soterrada y brutal, salvó las censuras. Los censores no veían bien la palabra “conejos” por sus posibles connotaciones sexuales; así, del título inicial “La caza del conejo”, quedó en: “La caza”.

Pero a los censores se les pasó por alto la carga de profundidad ideológica que el filme tiene. Las secuelas tremendas de una época no tan antigua de odio, y la crueldad que se reedita en los personajes.

Elías Querejeta fue el productor de lujo de esta película. Comenzaría así una relación fructífera y estrecha con Saura que se prolongaría hasta 1981 con una última película como productor, también de Saura: Dulces horas. Antes recuerdo producciones Querejeta-Saura como: Peppermint frappé, 1967; La madriguera, 1969; Ana y los lobos, 1973; Cría cuervos, 1975; o Elisa vida mía, 1977, por mencionar algunas perlas.

Obra que dibuja el perfil cainita de postguerra. Con esta película, Saura se consagra como uno de los mejores directores españoles y recibe un Oso de plata a la mejor dirección en el festival de Berlín de 1966.

La fue concedido el premio “por la valentía y la indignación con que ha presentado una situación humana característica de su tiempo y de su sociedad” (L. Pérez), con la expresa felicitación de Pier Paolo Passolini, presidente del jurado. Película alabada y reconocida por la “Nouvelle vague” francesa, el “free cinema” británico y los albores del cine independiente estadounidense.

Esta cinta influyó en directores como Sam Peckinpah, que declaró que esta película había cambiado su vida.

Más extenso en la revista Encadenados.